2025年10月15日、中国における反不正当競争法(以下、不競法)の改正法が施行されます。今回の改正では、従来では対応が難しかった検索連動型広告(リスティング広告)や表示操作など、デジタル領域における「混同行為」が新たに明文化されました。

特に日本企業にとって注目すべきは、未登録商標であっても、著名であれば、ブランドや社名への便乗行為を不正競争行為として主張できるようになる点です。これは、中国市場で日系企業が長年苦しめられてきた“ブランドなりすまし”への実効的な対抗手段となる可能性があります。

本記事では、改正法の要点を整理したうえで、日本企業がどのような場面でこの新たな規制を活用できるのかを実務的な観点から解説します。

中国・反不正当競争法の改正で何が変わるのか?

混同行為の定義が拡大―検索広告・アルゴリズム操作も対象に

今回の改正では、第7条が大きく書き換えられ、従来の「商標や商号をまねて誤認させる行為」だけでなく、検索キーワードやアルゴリズム操作によってユーザーを“誤認させる意図的な誘導行為”が規制対象に含まれました。

これにより、たとえば次のような行為が違法とみなされる可能性があります。

- 自社とは無関係の競合ブランド名を検索キーワードとして設定し、広告や検索結果で上位表示させる

- 第三者がECモール等で他社製品に類似した名称・表示を使い、検索上位を不正に占有する

- クチコミ評価やランキングを操作し、優良企業・ブランドと誤認させる表示手法

さらに、今回の改正では、こうした行為に対して「幇助」(=支援・協力)した第三者も責任を問われる可能性があります。つまり、広告代理店やプラットフォーム側も監視対象となり得るのです。

プラットフォームの責任も明文化、優越的地位の濫用を抑制

13条・14条では、プラットフォーム運営者の責任が明文化されました。特に、大手プラットフォーマーが中小事業者に対して不利な条件での取引を強制したり、支払いを遅延させたりする行為に対し、「優越的地位の濫用」として規制されます。

また、プラットフォームには以下の義務が課されます。

- プラットフォーム内の公平競争ルールの明記

- 苦情処理制度の整備

- 利用者間トラブルへの対応体制の明確化

これにより、取引上の立場が弱い中小企業にとっても、声を上げやすい環境が整備される方向にあります。

「検索広告の混同」規制、日本企業はどう活用できるか?

実務で直面する典型例:競合の“ブランド便乗広告”に歯止め

中国市場において、検索連動型広告(リスティング広告)を巡るブランド便乗行為は長年の課題でした。

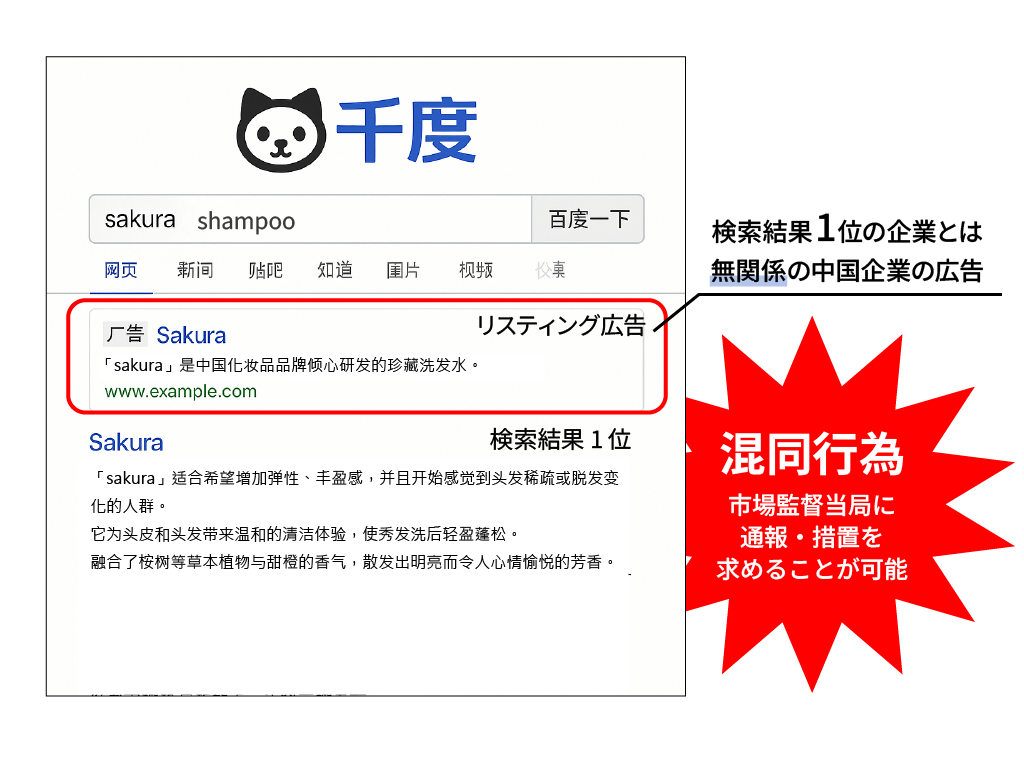

例えば、ある日本の化粧品メーカーが自社のブランド名「Sakura」で展開していたところ、無関係な中国企業が「Sakura」を検索キーワードに設定し、検索連動型広告(リスティング広告)で自社製品を上位表示していたというケースがあるとします。

従来は、このような広告に対して明確な規制がなく、プラットフォームとの個別交渉に頼るしかない状況でした。しかし、今回の法改正により、こうした行為が「混同行為」と解されるようになり、市場監督当局に通報・措置を求めることが可能になると考えられます。

商標登録がなくても「影響力」次第で保護対象に

もうひとつ注目すべきは、今回の混同行為規制が「登録商標」に限定されていない点です。企業名や商品名であっても、著名性が認められれば、不正競争の対象として保護される可能性があります。

つまり、日本企業が中国市場において商標登録を完了していなくても、たとえば次のような条件が整っていれば救済の可能性があります:

- 長期間にわたってブランドを継続使用している

- 中国全土においてそのブランドが認知されている

この点は、中小企業やスタートアップにとって特に重要です。資金や時間の制約で商標登録に至っていない場合でも、「使っている」事実そのものが一定の権利主張の根拠になり得ます。

日本企業が学ぶべき「過去の泣き寝入り事例」

従来、日本企業は検索や表示に関する“ブランド侵害”に対して、十分な対応手段を持ち得ていませんでした。

例えば、ECモールで競合他社が「類似名+公式」などと偽って出品していたケースでは、「商標権侵害ではない」として対応を拒否されることも珍しくありませんでした。

また、「日本企業名で検索した際に別会社の製品が出てくる」といった“誤認表示”の相談は多数報告されていますが、規制が曖昧で法的措置に踏み切れなかった事例も多く見られます。

今回の法改正は、こうした事例に「規制の網」をかけ直すものであり、日本企業がこれを正当に活用する体制整備が重要となります。

専門家の見解:「規制強化」はチャンスにも脅威にもなる

知財実務に詳しい中国法務専門家は、今回の改正を次のように評価します。

「これは日本企業にとって、単なる防御策ではなく、ブランド資産を守る攻めの手段にもなります。ただし、実効性を高めるには“証拠の蓄積”が鍵になります」(中国ビジネス弁護士)

また、広告運用やEC出品の領域でも、次のような指摘があります。

「誤認される表示を使えば違法とされる一方、自社の表示が誤って通報されるリスクもある。自社の商品表示や広告キーワードの設計にも慎重な見直しが必要です」

つまり、規制は“諸刃の剣”です。競合の違法行為への対抗策として機能する反面、自社の広告・表示方法も問われる可能性があるため、コンプライアンス体制の強化も不可欠です。

まとめ:中国市場でブランドを守るために、今できる準備とは

中国における反不正当競争法の改正は、日本企業にとっても大きな転機となり得ます。これまで見過ごされてきた“グレーな表示”に法のメスが入ることで、正当なブランド展開をしている企業が保護されやすくなるからです。

一方で、法改正を“活かせる”かどうかは、企業の姿勢と備えにかかっています。

- 自社ブランド・商品名の中国での使用状況を整理する

- 競合による不正表示の兆候をモニタリングする

- 違法行為の証拠(広告キャプチャ、検索結果のスクリーンショット等)を保全しておく

- 弁護士・代理人との相談体制を整えておく

中国市場でブランド資産を守り、正当に拡大していくために、今こそ“攻めと守りの知財戦略”を再構築する絶好のタイミングです。

なお、本稿で取り上げた改正法の運用については、今後、最高人民法院による司法解釈や市場監督当局のガイドラインを通じて、具体的な判断基準が明確化されていく見通しです。現時点では一部に先取り的な解釈を含む可能性もあるため、最新の運用動向が明らかになり次第、順次本メディアにて情報をアップデートしてまいります。

商標に関するご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。